生命科学学院程磊教授团队在《Soil Biology & Biochemistry》发表观点文章提出硝化菌反硝化过程新框架

2026-01-27

浙江大学生命科学学院中文网

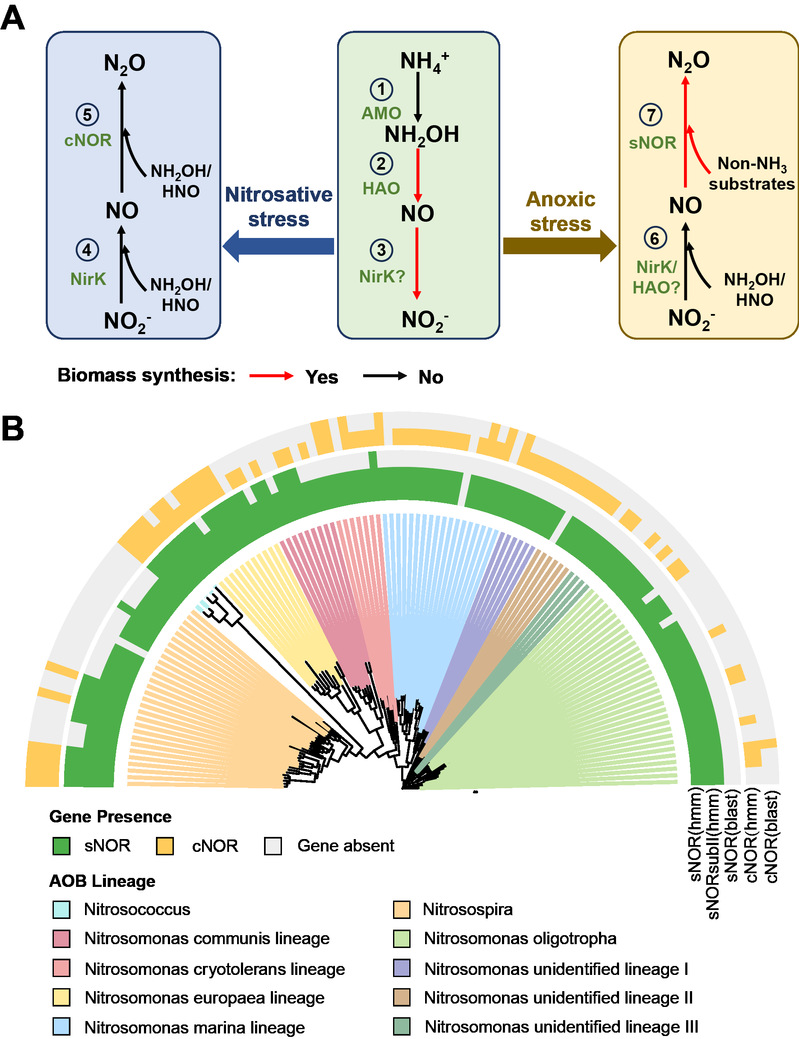

氧化亚氮(N₂O)是一种强效且长寿命的温室气体,在百年时间尺度上,其增温潜势约为CO₂的近300倍。尽管科学界对全球氮循环进行了深入研究,但N₂O的来源归因仍存在较大不确定性。这种不确定性在一定程度上源于我们对“硝化菌反硝化” (nitrifier denitrification) 过程的认知有限。氨氧化细菌(AOB)是硝化微生物的重要类群,通常被认为是专性好氧微生物,依靠氧气将氨氧化为亚硝酸盐来获取能量。然而,一个长期困扰学术界的现象是:在稻...

生命科学学院程磊教授团队在《Soil Biology & Biochemistry》发表观点文章提出硝化菌反硝化过程新框架

2026-01-27

浙江大学生命科学学院中文网

氧化亚氮(N₂O)是一种强效且长寿命的温室气体,在百年时间尺度上,其增温潜势约为CO₂的近300倍。尽管科学界对全球氮循环进行了深入研究,但N₂O的来源归因仍存在较大不确定性。这种不确定性在一定程度上源于我们对“硝化菌反硝化” (nitrifier denitrification) 过程的认知有限。氨氧化细菌(AOB)是硝化微生物的重要类群,通常被认为是专性好氧微生物,依靠氧气将氨氧化为亚硝酸盐来获取能量。然而,一个长期困扰学术界的现象是:在稻...

生命科学学院黄建国教授团队在JIPB综述气候变化与极端气候胁迫下树木生长的响应特征及适应策略

2026-01-27

浙江大学生命科学学院中文网

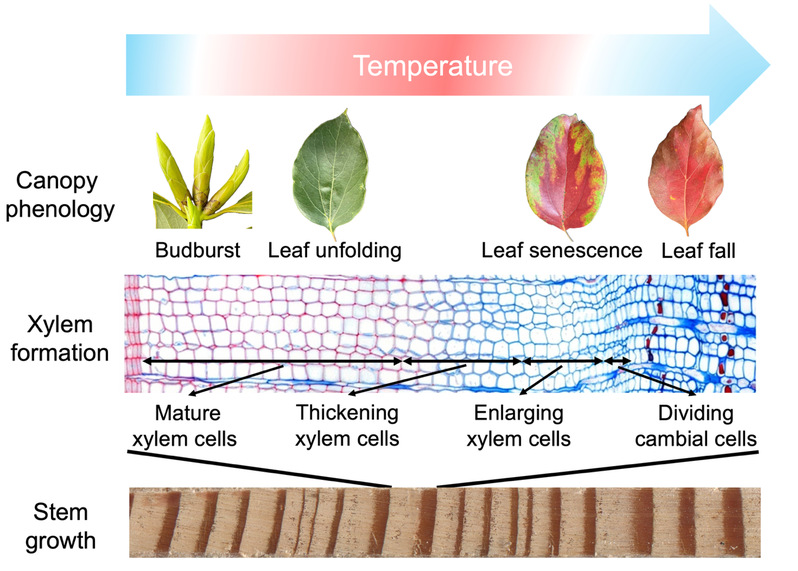

森林是陆地生态系统中最大的“碳库”,在全球碳、水和能量循环以及减缓气候变化方面具有不可替代的地位,同时还具有重要的生态、经济、文化和社会价值。持续的气候变暖不仅改变了全球降水格局,还显著加剧了干旱、热浪、洪涝和霜冻等极端气候事件的发生频率和强度。气候变暖和极端气候事件已对树木的生长发育过程,包括冠层物候、木材形成动态以及树干径向生长等,产生了重要影响。然而,上述生长发育过程分别受多种气候因子的影响...

生命科学学院黄建国教授团队在JIPB综述气候变化与极端气候胁迫下树木生长的响应特征及适应策略

2026-01-27

浙江大学生命科学学院中文网

森林是陆地生态系统中最大的“碳库”,在全球碳、水和能量循环以及减缓气候变化方面具有不可替代的地位,同时还具有重要的生态、经济、文化和社会价值。持续的气候变暖不仅改变了全球降水格局,还显著加剧了干旱、热浪、洪涝和霜冻等极端气候事件的发生频率和强度。气候变暖和极端气候事件已对树木的生长发育过程,包括冠层物候、木材形成动态以及树干径向生长等,产生了重要影响。然而,上述生长发育过程分别受多种气候因子的影响...

生命科学学院余路阳/裘聪团队在EMBO Journal发文揭示一群独特的驱动动脉粥样硬化的成纤维样内皮细胞亚型及其关键调控因子C/EBPβ

2026-01-07

浙江大学生命科学学院中文网

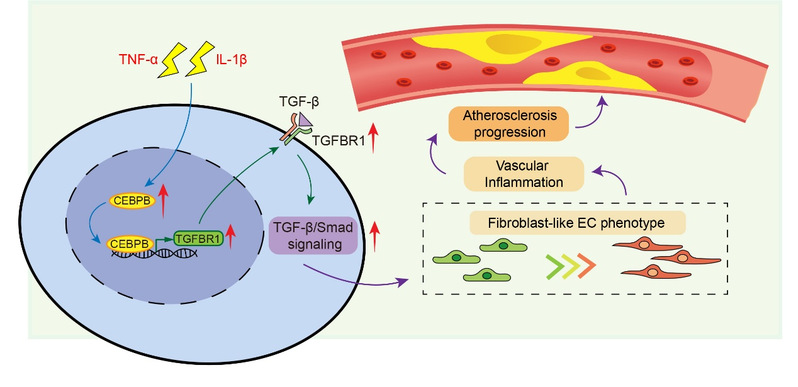

动脉粥样硬化是一种由慢性血管炎症驱动的复杂性疾病,主要起始于高脂血症和异常剪切应力所引发的血管内皮损伤。尽管当前临床广泛应用的降脂药物(如他汀类和PCSK9抑制剂)能够显著降低胆固醇水平,但它们仍难以有效遏制动脉粥样硬化相关主要心血管事件的持续上升。这一治疗瓶颈凸显了深入解析疾病进展中新型分子机制的迫切需求。血管内皮细胞在维持血管稳态中扮演重要角色,其功能障碍被认为是启动和推动动脉粥样硬化等慢性血管炎...

生命科学学院余路阳/裘聪团队在EMBO Journal发文揭示一群独特的驱动动脉粥样硬化的成纤维样内皮细胞亚型及其关键调控因子C/EBPβ

2026-01-07

浙江大学生命科学学院中文网

动脉粥样硬化是一种由慢性血管炎症驱动的复杂性疾病,主要起始于高脂血症和异常剪切应力所引发的血管内皮损伤。尽管当前临床广泛应用的降脂药物(如他汀类和PCSK9抑制剂)能够显著降低胆固醇水平,但它们仍难以有效遏制动脉粥样硬化相关主要心血管事件的持续上升。这一治疗瓶颈凸显了深入解析疾病进展中新型分子机制的迫切需求。血管内皮细胞在维持血管稳态中扮演重要角色,其功能障碍被认为是启动和推动动脉粥样硬化等慢性血管炎...

生命科学学院赵云鹏团队发文揭示基因渐渗缓解孑遗树种珙桐对气候变化的适应风险

2026-01-07

浙江大学生命科学学院中文网

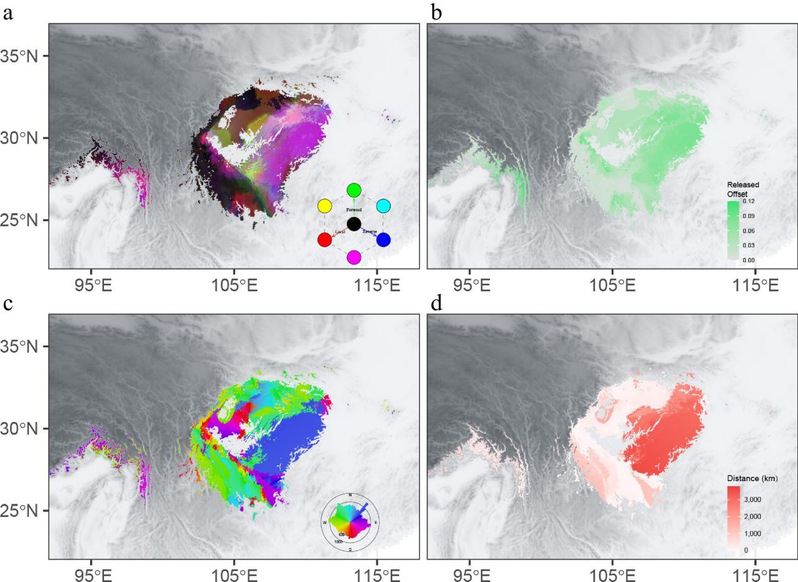

随着全球气候变化的加剧,孑遗濒危物种的进化命运正面临前所未有的挑战。如果不具备足够的遗传变异来适应新的环境,或者无法迁移到适宜的分布区,其种群将面临极高的“适应不良风险”(maladaptation)。理论预测和研究个案表明,基因渐渗或杂交能通过引入新的遗传变异,尤其是有利于适应新气候的基因,进而缓解局部种群面临的气候胁迫。然而,这一机制的普遍性仍有待系统验证。浙江大学生命科学学院赵云鹏教授团队近期在Forestry ...

生命科学学院赵云鹏团队发文揭示基因渐渗缓解孑遗树种珙桐对气候变化的适应风险

2026-01-07

浙江大学生命科学学院中文网

随着全球气候变化的加剧,孑遗濒危物种的进化命运正面临前所未有的挑战。如果不具备足够的遗传变异来适应新的环境,或者无法迁移到适宜的分布区,其种群将面临极高的“适应不良风险”(maladaptation)。理论预测和研究个案表明,基因渐渗或杂交能通过引入新的遗传变异,尤其是有利于适应新气候的基因,进而缓解局部种群面临的气候胁迫。然而,这一机制的普遍性仍有待系统验证。浙江大学生命科学学院赵云鹏教授团队近期在Forestry ...

生命科学学院严庆丰周如鸿团队Circ Res发文开发一种新型化合物通过靶向OPA1和恢复线粒体健康从而改善心肌肥厚

2026-01-06

浙江大学生命科学学院中文网

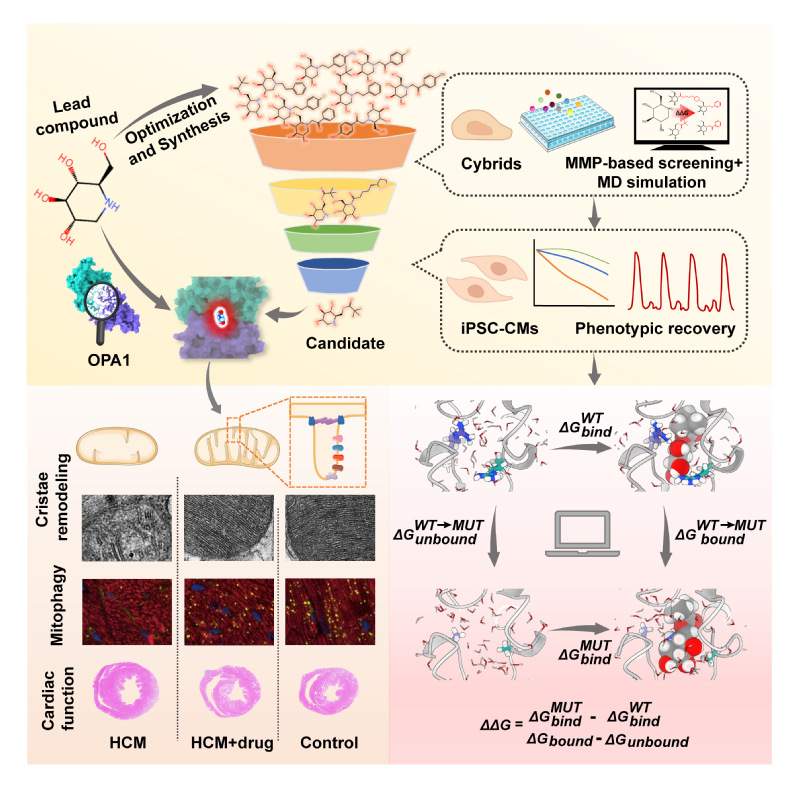

病理性心肌肥厚是心肌细胞在持续性损伤或压力超负荷下的异常增大反应、伴有间质纤维化,常呈现心肌线粒体结构损伤和功能障碍,最终可导致心力衰竭甚至猝死,其治疗仍是一项全球性的挑战。线粒体不仅是真核细胞的能量代谢中心,也是细胞生命活动的信号转导中枢。线粒体功能障碍与多种人类疾病相关,涉及线粒体脑肌病、心血管疾病、神经退行性疾病、代谢疾病等,主要累及脑、心脏、骨骼肌等高能量需求的组织和器官。严庆丰教授团队曾...

生命科学学院严庆丰周如鸿团队Circ Res发文开发一种新型化合物通过靶向OPA1和恢复线粒体健康从而改善心肌肥厚

2026-01-06

浙江大学生命科学学院中文网

病理性心肌肥厚是心肌细胞在持续性损伤或压力超负荷下的异常增大反应、伴有间质纤维化,常呈现心肌线粒体结构损伤和功能障碍,最终可导致心力衰竭甚至猝死,其治疗仍是一项全球性的挑战。线粒体不仅是真核细胞的能量代谢中心,也是细胞生命活动的信号转导中枢。线粒体功能障碍与多种人类疾病相关,涉及线粒体脑肌病、心血管疾病、神经退行性疾病、代谢疾病等,主要累及脑、心脏、骨骼肌等高能量需求的组织和器官。严庆丰教授团队曾...

揭示植物氮饥饿响应的活性氧信号枢纽——生命科学学院郑绍建团队发现RBOHC-WRKY精准调控氮吸收的新机制

2025-12-19

浙江大学生命科学学院中文网

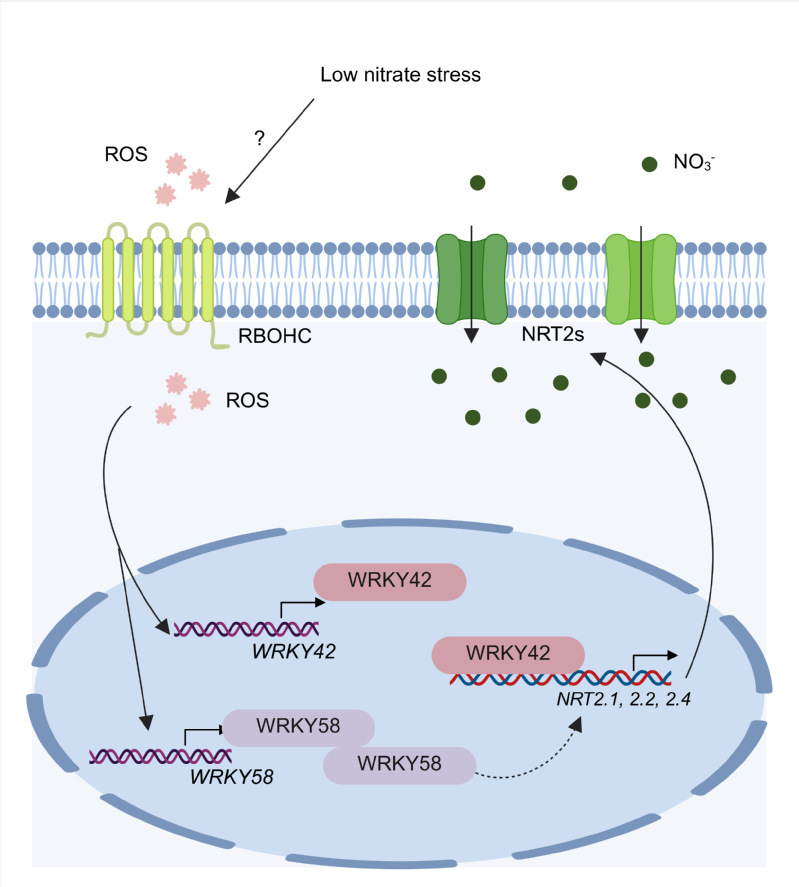

氮是植物生命体的基本构成元素。在旱地土壤中,硝态氮是植物的主要氮素吸收形态,但其含量在农田土壤中存在显著的时空异质性。面对时而充足、时而匮乏的硝态氮环境,植物演化出了一套精密的调控系统。然而,与已被深入研究的氮充足条件下的初级氮响应机制相比,植物在氮饥饿胁迫下如何迅速调节生长、高效获取氮源的核心信号网络,仍有诸多未明之处。12月15日,浙江大学生命科学学院郑绍建教授团队在Science Bulletin发表了题为“RB...

揭示植物氮饥饿响应的活性氧信号枢纽——生命科学学院郑绍建团队发现RBOHC-WRKY精准调控氮吸收的新机制

2025-12-19

浙江大学生命科学学院中文网

氮是植物生命体的基本构成元素。在旱地土壤中,硝态氮是植物的主要氮素吸收形态,但其含量在农田土壤中存在显著的时空异质性。面对时而充足、时而匮乏的硝态氮环境,植物演化出了一套精密的调控系统。然而,与已被深入研究的氮充足条件下的初级氮响应机制相比,植物在氮饥饿胁迫下如何迅速调节生长、高效获取氮源的核心信号网络,仍有诸多未明之处。12月15日,浙江大学生命科学学院郑绍建教授团队在Science Bulletin发表了题为“RB...

生命科学学院王智烨课题组在Plant Communications发文揭示RNA结构介导的水稻缺磷胁迫应答新机制

2025-12-18

浙江大学生命科学学院中文网

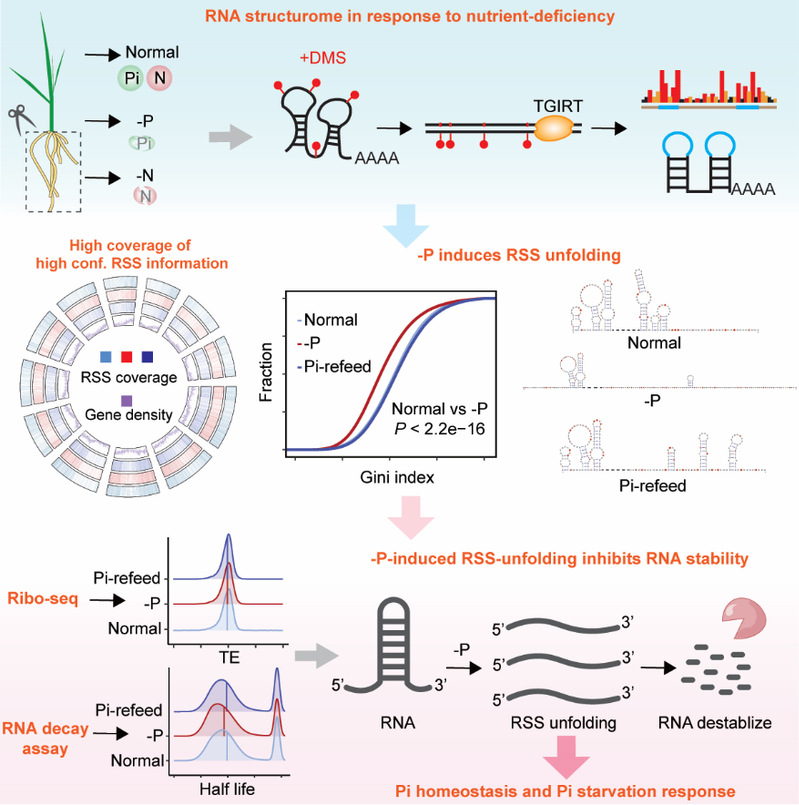

“民以食为天”,水稻作为全球超半数人口的主食,其产量直接关系到全球粮食安全。在水稻生长过程中,磷和氮是不可或缺的“营养大餐”,一旦供应不足,就会严重制约产量提升。如何让水稻在缺磷、缺氮等“营养逆境”下依然健康生长?这是农业科研领域的重要课题。近日,浙江大学生命科学学院王智烨课题组在Plant Communications发表了题为“Unfolding of RNA secondary structure impairs RNA stability to fine-tune phosphate star...

生命科学学院王智烨课题组在Plant Communications发文揭示RNA结构介导的水稻缺磷胁迫应答新机制

2025-12-18

浙江大学生命科学学院中文网

“民以食为天”,水稻作为全球超半数人口的主食,其产量直接关系到全球粮食安全。在水稻生长过程中,磷和氮是不可或缺的“营养大餐”,一旦供应不足,就会严重制约产量提升。如何让水稻在缺磷、缺氮等“营养逆境”下依然健康生长?这是农业科研领域的重要课题。近日,浙江大学生命科学学院王智烨课题组在Plant Communications发表了题为“Unfolding of RNA secondary structure impairs RNA stability to fine-tune phosphate star...