近日,生命科学学院刘建祥教授团队在国际权威期刊Plant Biotechnology Journal 发表“Transcription factors ERF74/77/108/125 enhance thermotolerance in rice by regulating common and distinct heat-responsive gene expression”研究论文。该研究工作解析了AP2/ERF转录因子调控水稻耐热性的分子机制,发现ERF74/77与ERF108/125通过协同调控热响应基因的表达来增强水稻耐热性,在水稻高温响应中发挥核心调控作用。

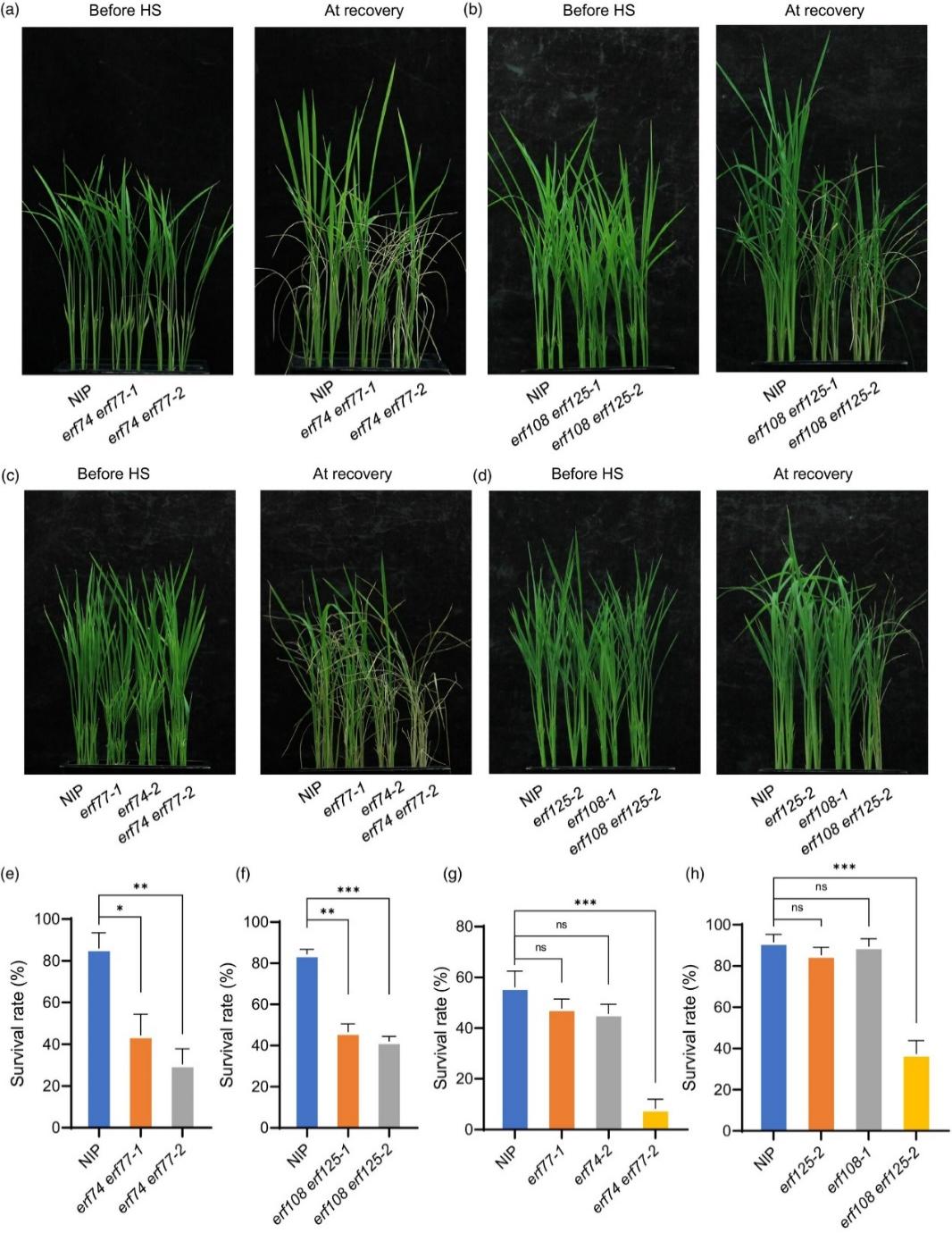

随着全球气候变暖加剧,极端高温事件发生频率显著增加。研究表明,全球平均气温每升高1℃,主要粮食作物的产量损失可达3%-8%,对农业可持续发展和粮食安全构成严峻威胁。浙江大学刘建祥课题组聚焦四个热诱导的ERF基因(ERF74/77/108/125),发现ERF74/77/108/125受热诱导表达,并定位于细胞核中。进化树分析显示,ERF74与ERF77属于AP2/ERF家族中的IIIa类,而ERF108与ERF125则隶属于IIIc类。通过基因编辑技术分别构建了四种单突变体材料(erf74、erf77、erf108、erf125);根据同源关系,构建了两种双突变体材料(erf74 erf77、erf108 erf125)。在正常情况下,单突变体erf74、erf77、erf108、erf125)、双突变体(erf74 erf77、erf108 erf125)与野生型(NIP)在苗期生长没有差异。但在热胁迫下,双突变体的存活率都明显低于野生型和单突变体(图1)。而过表达任意一个ERF基因(ERF74、ERF77、ERF108或ERF125)均能显著增强水稻苗期耐热性。以上结果说明,ERF74/77与ERF108/125对水稻在极端高温条件下的存活至关重要,ERF74/77/108/125作为正向调控因子协同调控水稻苗期的耐热性。

图1 ERF74/77与ERF108/125功能缺失突变体对热敏感

为了进一步研究ERF74/77/108/125调控水稻耐热性的分子机制,对热处理后的野生型NIP与双突变体erf74 erf77和erf108 erf125进行了转录组学分析,发现ERF74/77与ERF108/125通过共同靶基因协同调控核心热胁迫通路,同时通过各自特异的调控网络执行差异化生物学功能,共同构成了水稻耐热调控的多层次分子机制。作为典型例子,该研究通过一系列生理生化实验证明HsfA2c是ERF74/77/108/125的共同直接靶基因,在水稻热胁迫响应中也发挥重要作用。这些发现不仅深化了对植物耐热分子机制的认识,也为培育耐高温水稻新品种提供了重要的理论基础和分子靶标。

值得一提的是,刘建祥教授团队近期揭示了水稻高温下表面蜡质合成调控新途径;采用基因编辑技术创制了水稻耐高温育种新材料,通过增加表面蜡质积累提高了水稻高温抗性(Lu & Liu, et al., 2025, Nature Genetics)。这好比给植物细胞涂了一层防晒、保水的保护膜,让植物高温下条件下更耐热,结实率、千粒重和产量显著提高,相关专利成果已实现转化。

浙江大学生命科学学院博士研究生罗安妮为该论文的第一作者,刘建祥教授、芦海平研究员为该工作共同通讯作者。该课题组的杨闯、姚紫薇、张霖霖以及温州农科院叶华勋研究员、浙江大学徐建红教授也参与了该工作。该研究工作受到了浙江省自然科学基金和国家重点研发计划项目等的资助。

论文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pbi.70262