近日,浙江大学生命科学学院刘建祥教授团队在国际权威期刊Plant Communications上发表题为“The NLP-HSF regulatory module contributes to nitrogen-mediated thermotolerance in rice”的研究论文。该论文揭示了硝酸盐氮肥提高水稻高温抗性的功能及其分子机制,发现高温胁迫会诱导氮感受器NLP3 转移至细胞核中,进而调控热激转录因子HsfA3/A7等基因的表达,增强水稻高温抗性。这些发现阐明了水稻中氮素营养与耐热性之间的相互作用,为理解植物中营养信号与胁迫响应的整合机制提供了新视角。

全球变暖导致的高温胁迫已成为威胁粮食安全的主要因素之一。氮作为重要的植物必需大量元素,在植物生长、发育和代谢中发挥核心作用。有田间研究表明,热胁迫会降低光合作用效率和氮素利用效率,而适当补充施氮可增强植物的热胁迫耐受性。然而,这一现象背后的分子机制仍未知。解析氮营养调控植物耐热性的潜在分子机制,对培育耐热水稻新品种具有重要意义。

为了研究氮营养对植物耐热性的影响,研究人员将水稻野生型ZH11种植在不同浓度的混合氮源下,发现随着氮浓度的增加,水稻耐热性增强。为进一步明确氮影响耐热性的机制,通过转录组测序(RNA-seq)分析和实时荧光定量 PCR(RT-qPCR)分析,发现热激转录因子(Hsfs) 在氮充足条件下的诱导幅度远高于氮缺乏条件,证实了氮素营养增加可诱导水稻产生更强的热胁迫响应,增强水稻耐热性。

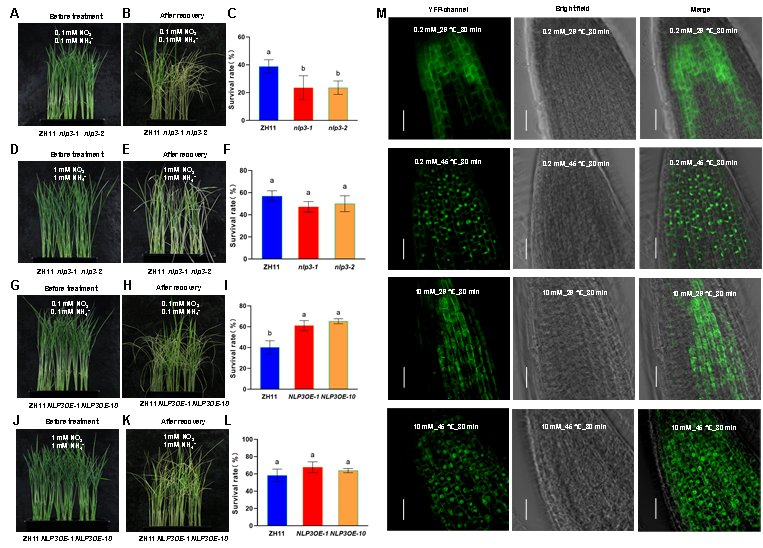

硝酸盐感受器NLP3 能响应氮供应信号,且是调控水稻氮利用效率和产量的主要 NLP 成员。研究人员通过水稻苗期高温表型分析发现NLP3是水稻耐热性的正调控因子,NLP3功能缺失突变体比ZH11对高温更敏感,NLP3过表达则比ZH11更耐高温,这种差异主要与硝酸盐有关,与铵盐关系不大。进一步亚细胞定位和生化实验发现,在热胁迫条件下,NLP3会从细胞质转移至细胞核。基因表达分析发现低氮条件和高氮条件下NLP3功能缺失突变体中热激转录因子等热响应下游基因的诱导倍数比ZH11中的诱导倍数低。通过effector-reporter实验和ChIP-qPCR等实验证明NLP3可以直接结合到HsfA3和HsfA7的启动子上,进而调控这些基因的表达。

该研究深入探究了氮营养在水稻热胁迫响应中的作用,揭示了NLP-HSF分子模块参与调控水稻中氮介导的耐热性的分子机制,对培育气候适应性耐热水稻新品种具有重要意义。

图1 OsNLP3高温下入核,调控氮介导的高温抗性

浙江大学刘建祥教授团队的博士研究生朱栋杰为该论文的第一作者,刘建祥教授为通讯作者。中国科技大学的向成斌教授及其团队张自生博士,刘建祥教授团队的毕业生卿涛博士、博士研究生高娟也参与了该工作。该研究受到科技部国家重点研发计划项目(适应土壤环境的水稻小麦养分高效和高产潜力协同机制)的资助。

原文链接:https://www.cell.com/plant-communications/fulltext/S2590-3462(25)00284-6