高精度的生态网络有助于促进我们对物种间的互作关系和群落结构的理解。在生物多样性调查中,调查物种间的互作往往比调查物种本身更加困难,需要极大的野外工作量。因此,近年来生态学家提出许多间接方法用于构建生态网络。虽然这些方法可以获取区域以及时间久远的物种互作数据,但它们往往会低估局域环境和地理等因素对于物种互作的影响。因此,生态网络研究中的一个关键问题是如何适当地使用非直接采样的方法来构建局域的生态网络。

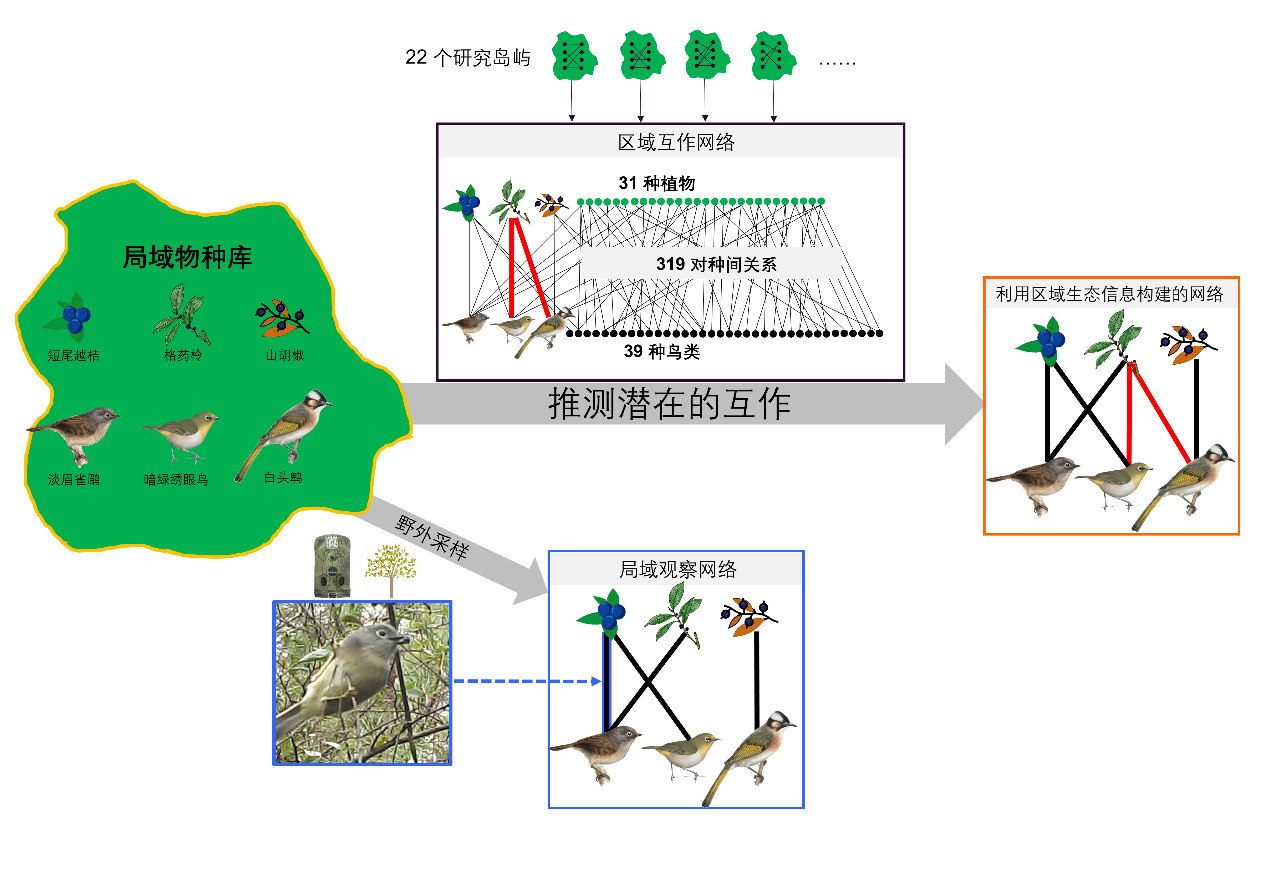

浙江大学生命科学学院生态所丁平教授课题组在国际学术期刊英国皇家学会会刊B(Proceedings of the Royal Society B: Biological Science)发表题为 “The reliability of regional ecological knowledge to build local interaction networks: a test using seed-dispersal networks across land-bridge islands” 的研究成果。该研究以浙江千岛湖陆桥岛屿上食果鸟类和结果植物为研究对象,提出了利用整个千岛湖区域的互作数据和局域岛屿的物种库构建单个岛屿互作网络的设想 (图1)。该研究表明利用区域生态信息构建局域物种互作网络的方法具有可行性和应用前景,能为生物地理学和宏生态学方面的生态网络研究提供关键参考信息。

图1:利用区域生态信息构建局域生态网络的概念框架

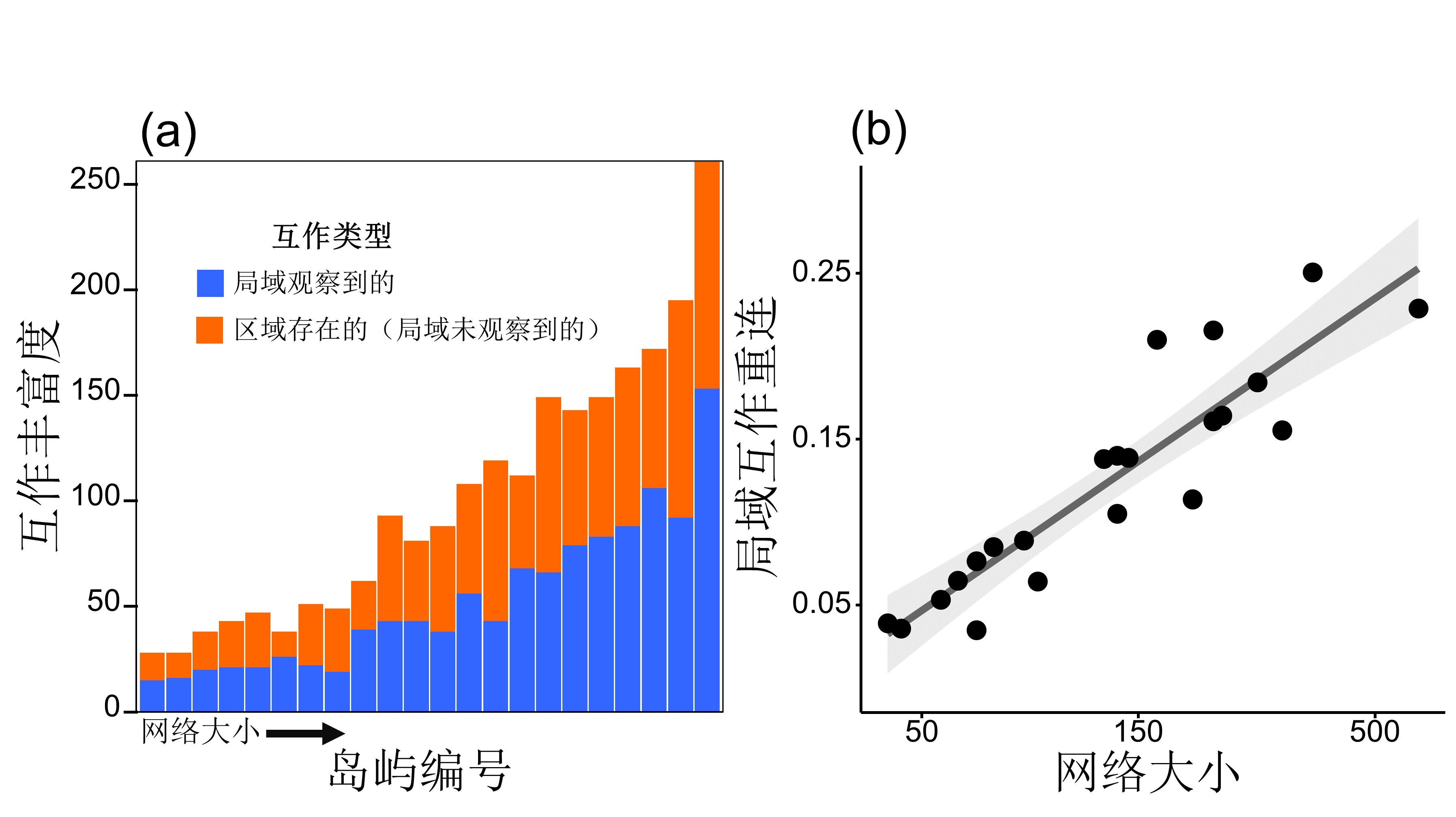

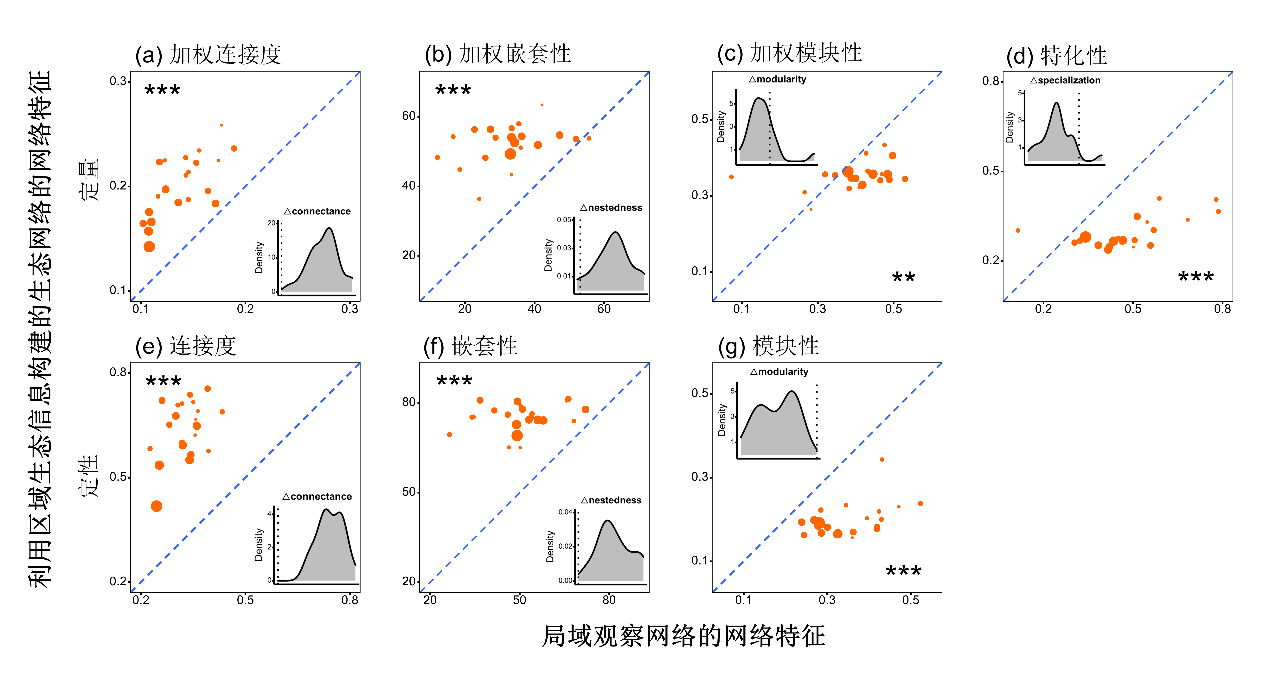

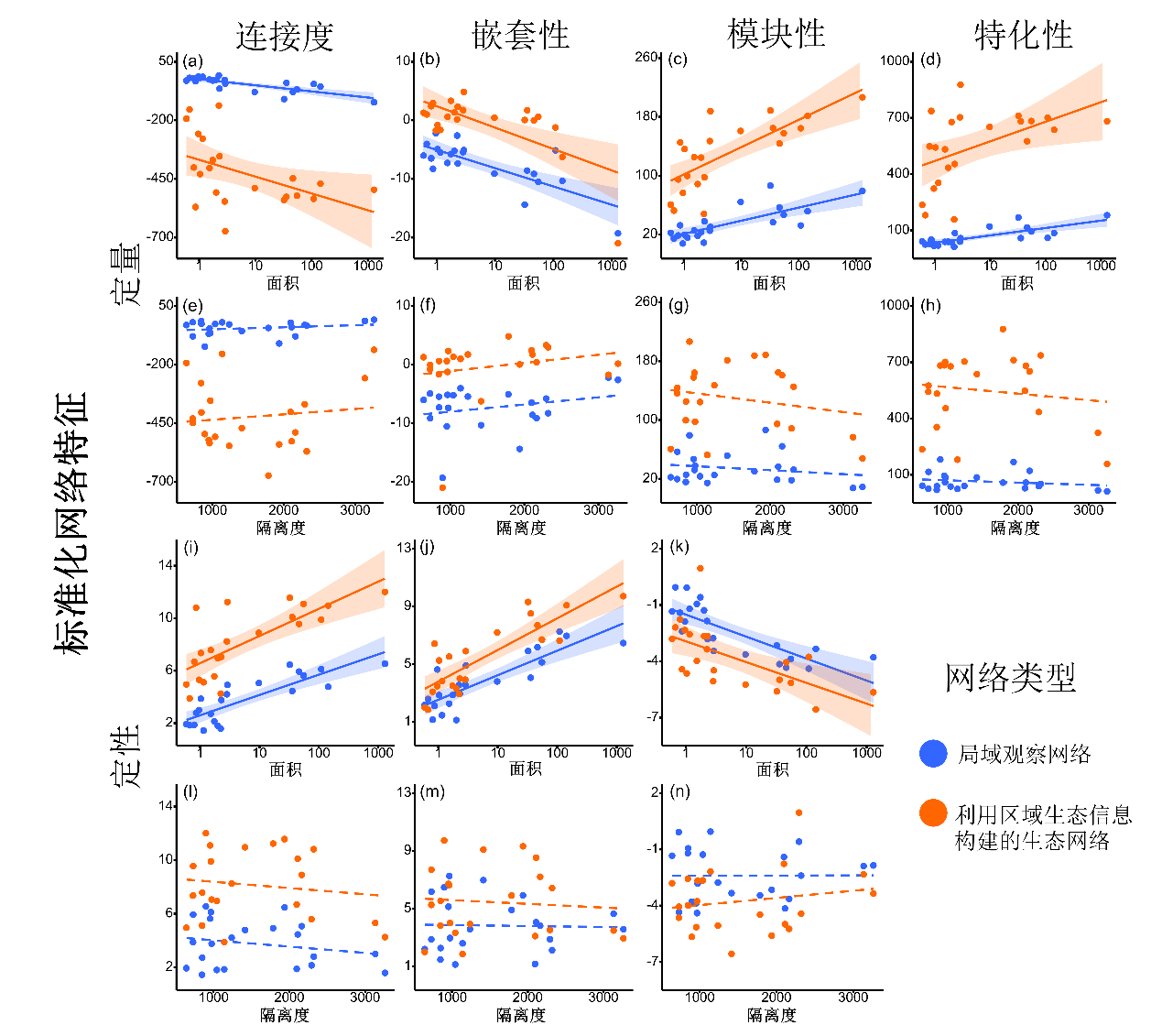

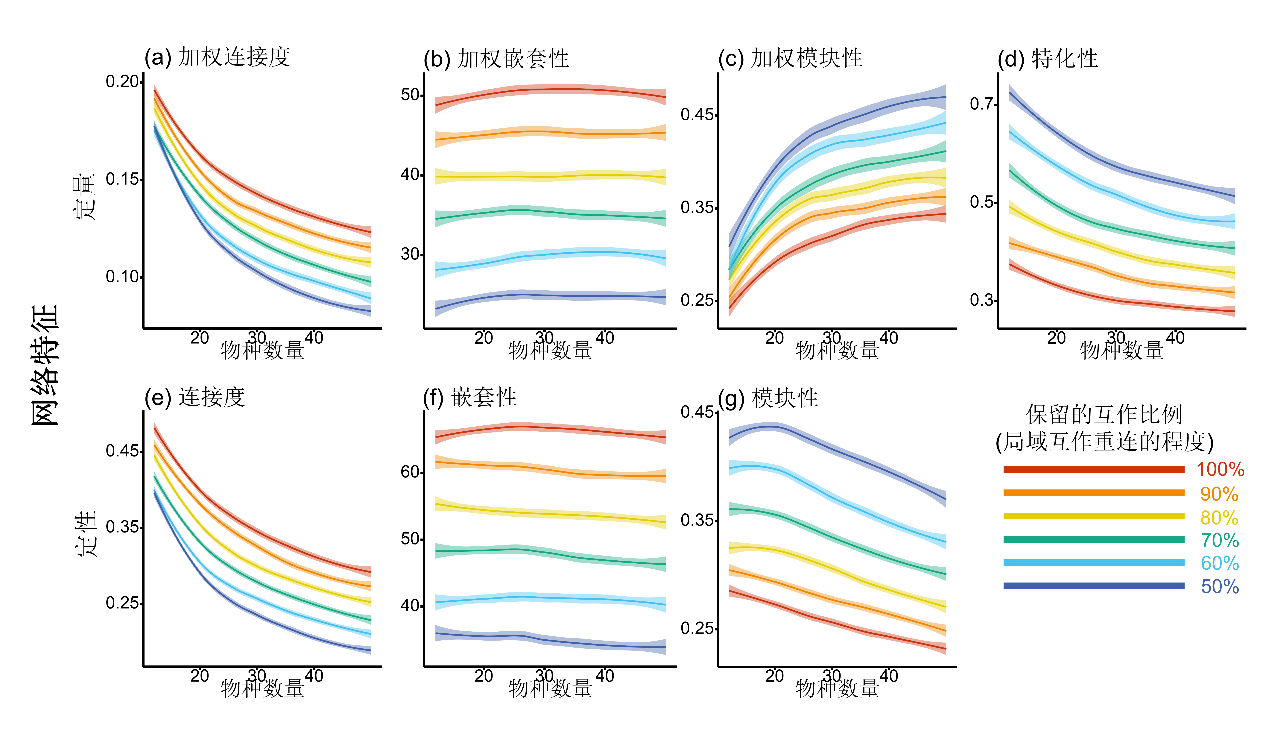

该研究表明,利用区域生态信息构建的局域互作生态网络与实际调查观察到的网络在网络结构上具有一定的差异 (图3),因此我们需要更加谨慎使用间接而非直接采样生成的生态网络,比如可根据物种多样性与局域互作重连模拟和构建更高精度的生态网络 (图5);但在物种互作的生物地理学和宏生态学研究中,我们可以利用区域生态信息构建的局域互作生态网络用以了解物种互作模式在环境和地理等梯度上的变化 (图4),有助于加深我们在全球变化背景下对于生物群落种间关系维持的理解。

图2:不同互作类型的丰富度比例 (a) 以及局域互作重连与网络大小的关系 (b)

图3:局域观察网络与利用区域生态信息构建的生态网络间的网络特征差异

图4:局域观察网络与利用区域生态信息构建的生态网络的标准化网络特征与岛屿属性的关系

图5:利用区域生态信息构建的生态网络的网络特征对于物种数量和局域互作重连变化的响应

浙江大学生命科学学院为论文第一作者和通讯作者单位,丁平教授为该论文的通讯作者,丁平教授实验室博士研究生朱晨为本文第一作者。华东师范大学生态与环境科学学院博士研究生李万德为共同第一作者,华东师范大学斯幸峰教授为共同通讯作者。中国科学院西双版纳热带植物园Ahimsa Campos-Arceiz研究员和哥本哈根大学Bo Dalsgaard副教授作为共同作者参与了此项工作。本研究受到国家自然科学基金、浙江省自然科学基金、上海高校特聘教授(东方学者)、钱江源国家公园科研项目和国家留学基金委资助。

原文链接:https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2023.1221