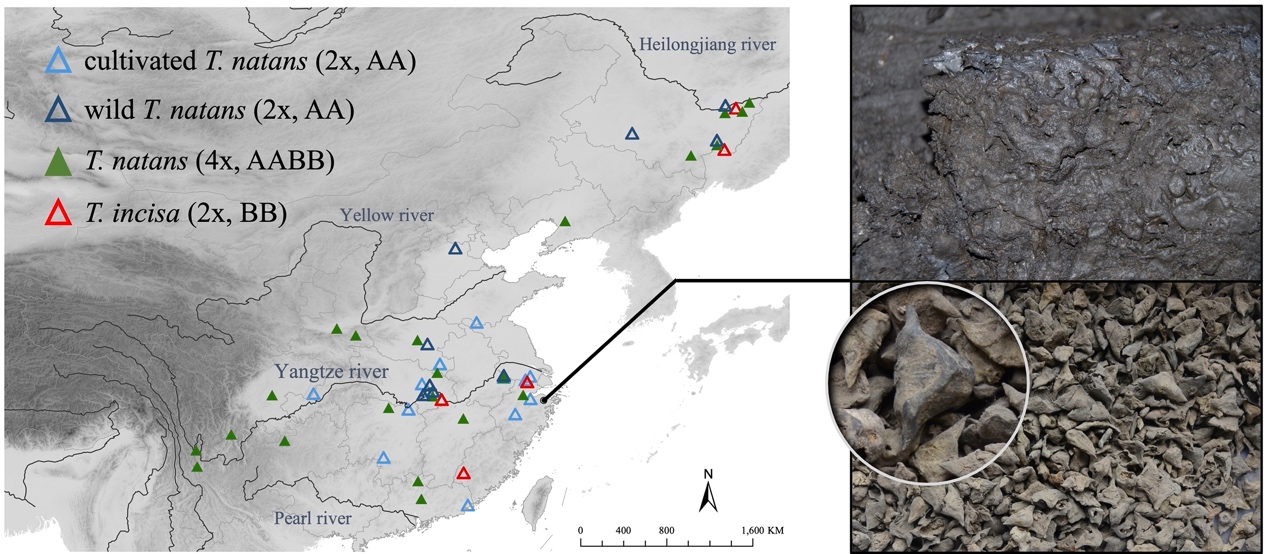

长江流域是我国农业文明的重要起源地,不仅是水稻的起源中心,也是江南“水八仙”的主要产区。“白马湖平秋日光,紫菱如锦彩鸾翔。荡舟游女满中央,采菱不顾马上郎。”、“棹动芙蓉落,船移白鹭飞,荷丝傍绕腕,菱角远牵衣。”这些古人所作的诗词总能让人联想到秋日里江南女子采菱挖藕的唯美画面。菱角作为“水八仙”之一,早在南宋时期就已成为江南地区的主粮之一,仅太湖地区就形成了包括“乌菱”、“南湖菱”在内的20余个栽培品种。按角的数目菱角可以分为无角菱、二角菱、四角菱。在古代,二角者被称为“菱”,最常见的品种是乌菱;四角者则谓之为“芰”,多野生,其中果实最小的细果野菱已被列为国家Ⅱ级濒危植物;无角菱则特产于嘉兴南湖,又被称为“南湖菱”。考古研究表明,人类对菱的栽培驯化最早可以追溯至新石器时期(图1)。然而,目前我们仍不清楚菱角是如何起源?何时被人类驯化?菱角大小是受哪些基因调控?回答这些科学问题不仅能够加深人们对小众作物起源驯化的认识,也将为野生菱角资源的保护和利用提供重要的理论基础。

近日,我院邱英雄教授课题组联合中国科学院武汉植物园、金华农科院等单位在国际植物学期刊Plant Biotechnology Journal上在线发表题为“Genome sequencing and transcriptome analyses provide insights into the origin and domestication of water caltrop (Trapa spp., Lythraceae)”的研究论文,解决了以下四个方面的科学问题:

四倍体欧菱是如何起源?菱属(Trapa L.)为千屈菜科(Lythraceae)菱亚科(Trapoideae)一年生浮水草本植物,Flora of China记载有欧菱(T. natans)和细果野菱(T. incisa)两个种。研究团队首先通过基因组测序和组装获得了高质量的四倍体欧菱(T. natans, 2n = 4x = 96)参考基因组,并对中国分布范围内的栽培欧菱(2x)、野生欧菱(2x, 4x)以及细果野菱(2x)共57个个体进行了重测序(图1)。基于重测序数据与参考基因组比对结果,研究团队成功将四倍体欧菱的两套亲本亚基因组(AA和BB)拆分,并确定了菱属三种基因组类型,即AA、BB和AABB。溯祖模型模拟结果显示,二倍体欧菱(AA)与细果野菱(BB)的分化发生在约1百万年前,气候动荡导致两物种在更新世中晚期(mid-to-late Pleistocene, 0.23–0.31 Ma)通过杂交形成异源四倍体欧菱(AABB)(图2)。

图1菱属重测序个体采样点及田螺山遗址菱角遗存

中国栽培菱角起源于何时何地?研究团队基于来自珠江、长江、黄河以及黑龙江流域的菱属57个样品的重测序数据,利用系统发育分析证实所有栽培菱均来源于二倍体欧菱(AA),起源于长江流域。与考古证据及历史文献记载一致,溯祖模型模拟结果支持栽培菱角的驯化历史最早可追溯至新石器时期(约6,300年),并在南宋时期(约800年)得到进一步改良,产生诸如“乌菱”等特色品种(图2)。

图2菱属物种的群体动态历史模拟(左图:psmc;右图:fastsimcoal2)

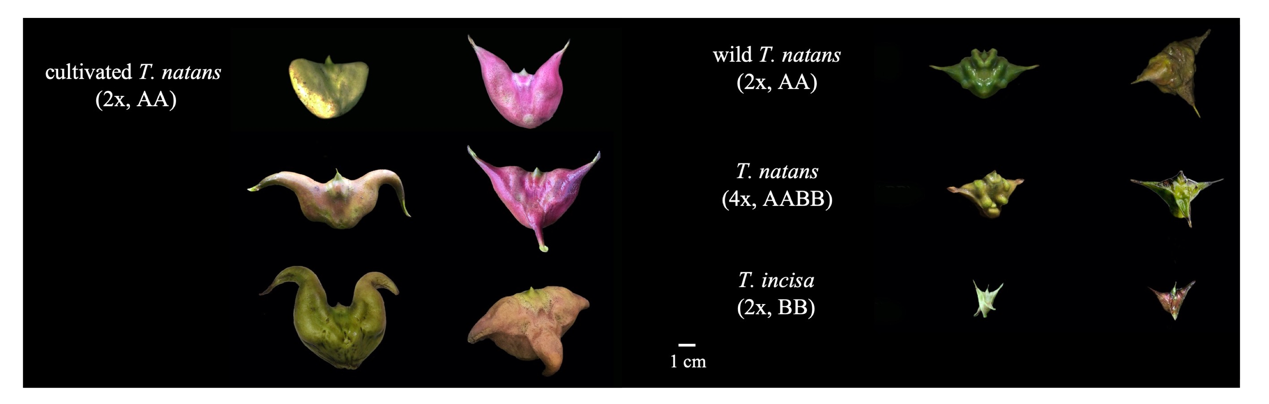

栽培菱角的驯化选择信号有哪些?调控果实大小的基因有哪些?研究团队选取二倍体欧菱野生和栽培群体,在基因组水平检测人工选择信号,共确定受选择区段126个,受选择基因共205个(图4),其中不乏与果实和根系发育相关的基因(图3),如SUS3,XTH8,SAC7,RPD1,OCT1。

图3 二倍体欧菱选择信号分析

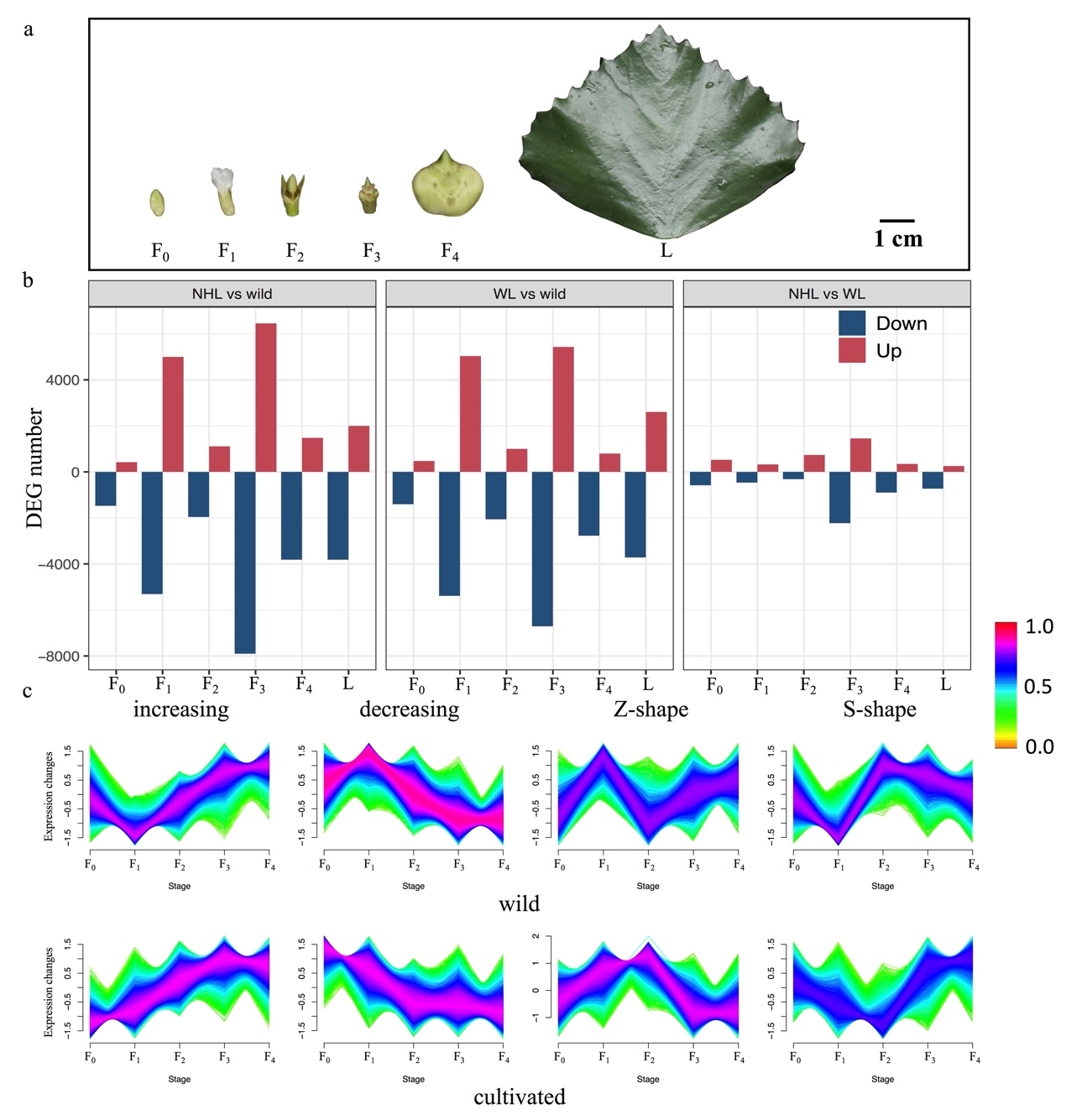

研究团队进一步采集野生菱角和两个栽培品种(“乌菱”和“南湖菱”)成熟叶片和5个花/果期(F0–F5)样品进行转录组测序。差异表达分析表明,野生菱和栽培菱之间的差异表达基因数量远远高于两个栽培菱之间的差异表达基因数量(图5)。同时,研究团队将野生菱和栽培菱的5个花/果期的差异表达基因划分为四种时序表达模式,并且发现野生菱和栽培菱之间的时序表达模式存在较大差异(图5)。

图4菱属的果实形态

图5二倍体欧菱野生个体、南湖菱以及乌菱的差异表达基因及其时序表达模式

本研究通过解析菱属植物的起源和驯化过程,加深了我们对水生植物的多倍体起源、演化及驯化的认识,佐证了长江流域是我国农业文明的重要起源地;同时,大量基因组资源的解析也为菱属分子辅助育种提供了重要基础。

我院已毕业博士研究生卢瑞森、博士研究生陈阳和张心怡为论文共同第一作者,邱英雄教授和陈军研究员为论文的共同通讯作者,中国科学院武汉植物园为通讯作者单位之一。该研究样品采集及鉴定得到了浙江林业科学院、杭州植物园、苏州蔬菜所、武汉蔬菜所等单位相关专家的帮助。该研究得到国家自然科学基金(31872652)和浙江金华农科院院地合作项目的资助。

原文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pbi.13758